Kenneth Mackenzie (Coinneach Mac Coinnich)

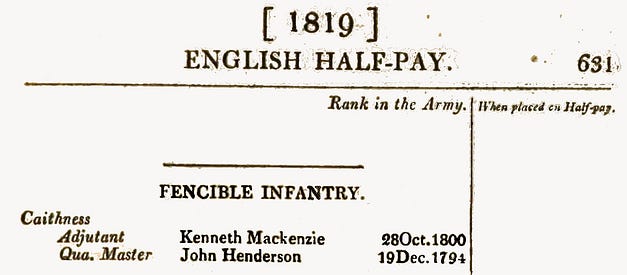

1762, Castle Leathers, Inverness, Scozia — 1819, Fermoy, Cork, Irlanda.

Quando

Rowland Hill Mackenzie assistette al parto della moglie Gertrude che

gli stava donando il primo figlio, oltre a presagire che il suo futuro

professionale sarebbe stato tra ginecologia e ostetricia, gli balenò

altresì alla mente un consistente e vivido ricordo del proprio padre,

che oramai da quattordici anni riposava in pace. Rammaricato che la sua

discendenza non avrebbe mai conosciuto il nonno, Rowland risolse di

tramandarne la memoria attraverso il nome, nel solco della tradizione

scozzese del leitname. Il 4 Maggio 1834, per perpetuare appunto il nome

guida della famiglia alla nuova generazione, nella chiesa di St. Michael

Bassishaw di Londra entro le Mura, l’infante fu battezzato Kenneth

Robert Henderson Mackenzie.

Da notare l’eleganza dell’esercizio onomastico. Il primo nome Kenneth è un semplice avonimico del nonno, mentre le iniziali del secondo e del terzo nome R. H. sono un sobrio richiamo a quelle patronimiche R[owland] H[ill], rendendo così esplicita l’ascendenza genalogica dell’ultimo accolto nel clan. E non poteva essere altrimenti, penso appena scopro che Kenneth MacKenzie, in originale gaelico “Coinneach Mac Coinnich”, è tradotto come “Kenneth figlio di Kenneth”. Sempre che effettivamente anche il bisnonno portasse questo nome.

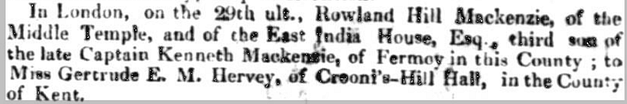

L’annuncio di matrimonio di Rowland Hill mi dà il primo indizio. Dal Southern Reporter and Cork Commercial Courier di sabato 12 gennaio 1833:

Nonno Kenneth era quindi stato capitano dell’esercito ed era di Fermoy, nella contea di Cork in Irlanda.

Al

che una ricerca <Kenneth Mackenzie> + <Fermoy> mi rimanda

alla figura di Robert Shelton Mackenzie, secondo figlio del capitano di

Fermoy. Quindi fratello di Rowland Hill e zio di Kenneth Robert

Henderson.

Robert Shelton Mackenzie nella seconda metà dell’Ottocento

aveva raggiunto una certa fama in qualità di giornalista e scrittore,

in particolar modo per le biografie di personalità popolari, come quella

di Charles Dickens, che si rivelò il suo maggior successo. Un grado di

notorietà sufficiente a permettermi di trovare sui giornali di allora

numerosi lanci pubblicitari delle sue opere, presentazioni e critiche; e

quasi sempre si faceva cenno alle sue origini gaeliche e al padre,

poeta vernacolare, alludendo quasi a un’ereditarietà del gene

letterario.

Si trova addirittura una voce enciclopedica a lui dedicata, ancora in vita:

Mackenzie nacque a Drews Court, contea di Limerick, il 22 Giugno 1809, secondo figlio del capitano Kenneth Mackenzie, ufficiale dell’esercito e autore di un volume di poesie gaeliche, pubblicato a Glasgow nel 1796. Robert fu educato in una scuola di Fermoy, contea di Cork, dove il padre ricopriva la carica di direttore delle poste dopo essersi ritirato dall’esercito.

The New American Cyclopaedia — Popular Dictionary Of General Knowledge, Vol. 11, a cura di George Ripley e Charles A. Dana, New York; D. Appleton & Company, 1861.

La voce continua citando minuziosamente tutta la sua produzione letteraria, anche la meno significativa, come a legittimare la sua inclusione nell’enciclopedia. Dissimulazione che potrebbe funzionare se non si arriva a leggere, alla fine del Volume 16 della Nuova Enciclopedia Americana, l’ultimo uscito nel 1866, la lista dei contributori, nella quale guarda caso, compare:

R. Shelton Mackenzie, D. C. L., Philadelphia, Penn.

Advertisment, Autograph, William Beckford, George Brummel, Richard Bentley, Bishop Burnet, William Cobbett, &c.

In quel &c., potrei sbagliare, ma secondo me c’è anche la propria biografia, che a questo punto considererei piuttosto un’autobiografia.

La storia si ripete in

Samuel Austin Allibone, A

critical dictionary of English literature, and British and American

authors, living and deceased, from the earliest accounts to the middle

of the nineteenth century. Containing thirty thousand biographies and

literary notices, with forty indexes of subjects. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 1870.

Anche qui serve un minimo di approfondimento per scoprire che nella prefazione al suo Sir Walter Scott: The Story of his Life, Robert Shelton Mackenzie chiama in causa il curatore del Dizionario Critico, il bibliofilo e bibliotecario Allibone, definendolo amico, ispiratore e collaboratore. Così a scavare oltre, viene fuori che lo zio Robert collaborò alla stesura di alcune biografie comprese nell’opera di Allibone. Mi viene naturale immaginare che tra queste ci infilò anche stavolta la propria:

Mackenzie, R. Shelton, M.D., D.C.L., n. 1808, in Limerick, Irlanda, è il secondo figlio del capitano Kenneth Mackenzie, autore di un volume di poesia gaelica, Glasgow, 1796 (ante). Il soggetto delle nostre note studiò medicina a Cork, si laureò a Dublino, ma non esercitò mai (…)

Ed esagerando, pure quella del genitore:

Mackenzie, capitano Kenneth, padre di R. Shelton Mackenzie, D. C. L. (post), fu l’autore di un volume di poesia gaelica pubblicato a Glasgow nel 1796.

E quella del nipote:

Mackenzie, Kenneth. Dr. C. R. Lepsius’s Discoveries in Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai in 1842–45, edito, con Note, da K. M.; 2a ed., Lon., 1853, 8vo. Il valore di quest’opera è ben riconosciuto.

Questa “autobiografia” viene da quel momento ripresa da tutte le successive occorrenze, quasi parola per parola, senza aggiungere nulla di nuovo, fino a essere per così dire ufficializzata in

Sidney Lee, Dictionary of National Biography, Vol. XXXV, New York: MacMillan and Co., 1893.

L’unica eccezione:

MACKENZIE, ROBERT SHELTON (22 Giugno 1809–21 Novembre 1881), autore, giornalista, nacque a Drew’s Court, contea di Limerick, Irlanda, secondo figlio del capitano Kenneth Mackenzie dei Kaithness Fencibles, successivamente direttore delle poste nella piccola cittadina militare di Fermoy. Sua madre fu Maria Shelton Mackenzie. Robert fu educato in una scuola di Fermoy, dove nel 1825 iniziò a insegnare.

Dumas Malone, Dictionary of American Biography, Vol. XII, New York: Charles Scribner’s Son, 1943

L’autore della voce, Albert C. Baugh, anziché ribadire pari pari la biografia che già circolava, verificò in prima persona, parlando con Marion Mackenzie, figlia di Robert Shelton. Ringrazio quindi la nipote di Kenneth per aver specificato il nome del reggimento presso il quale prestò servizio nonno Kenneth, ma soprattutto per aver svelato il nome della nonna: Maria Shelton.

Insisto

a scandagliare la vita di Robert Shelton. L’impressione che fosse un

soggetto piuttosto ciarliero e vanaglorioso mi fa sperare che dai suoi

scritti si possano estrapolare informazioni personali e familiari.

Aneddoti sulla vita di nonno Kenneth, antenati e parentela varia, sono ad esempio nascosti in un’opera di pseudo autofiction.

Robert Shelton Mackenzie, Mornings at Matlock, Londra: Henry Colburn, 1850.

Una

collezione di racconti precedentemente editi singolarmente in riviste e

almanacchi, raccolti e riarrangiati in una cornice che «se non è

considerevole per originalità di costruzione, almeno è ben progettata

per produrre una gran varietà di storie», come commentò il critico de The Spectator dell’epoca.

Praticamente

alcuni turisti, tra i quali l’autore, in visita ognuno per proprio

conto nella località di Matlock, si incontrano casualmente e decidono in

modo molto poco inglese di essere socievoli. Formano una sorta di

compagnia, condividendo i momenti di ristoro e di convivialità, godendo

del divertimento, razionale oltre che piacevole, del chiacchierare

spensieratamente fino a mezzanotte.

Un ex ufficiale dell’esercito in

pensione, un illustratore, uno scrittore, un gentiluomo irlandese e un

giornalista, ai quali si aggiungono in seguito altri compagni,

compongono una combinazione di persone di varia estrazione e diversa

provenienza, ognuna delle quali nel corso delle serate sforna

conversazioni sulle eccentricità che occasionalmente si incontrano nel

corso della vita.

In una di queste, intitolata The Second Sight, il personaggio dell’illustratore intrattiene gli altri con il ricordo di un dialogo avuto anni prima con un gentiluomo delle Highlands. Lo scozzese gli parlò dell’eredità di famiglia, due oggetti di valore storico e affettivo, tramandati dal nonno al padre e infine giunti al nipote.

Una tabacchiera scozzese, molto semplice, senza il minimo ornamento, tranne un piccolo gancetto d’argento sul coperchio, per aprirlo, e un leggero bordo dello stesso metallo, attorno alla parte superiore. Sul coperchio era stato inciso frettolosamente qualcosa come uno scudo, contenente ciò che, da discreto conoscitore di araldica, ero certo rappresentare una testa di cervo caboshed…

E un piccolo ritratto del Bel Principe Carlo, il Giovane Pretendente degli Stuart.

Una miniatura ovale, chiaramente incastonata in ottone dorato — pinchbeck, come in seguito fu chiamata dal gioielliere che la introdusse. La somiglianza non dava adito a dubbi. I capelli chiari, gli occhi azzurri e i lineamenti allungati del Cavaliere erano stati spesso descritti e sono ben noti. C’era il nastro azzurro della Giarrettiera, la stella di quell’Ordine sul petto, la cravatta di pizzo, il mantello di tartan blu grigiastro striato di rosso, e il mantello cremisi bordato di ermellino.

Il gentiluomo scozzese fu lieto, oltre che orgoglioso, di spiegare al proprio interlocutore come il nonno fosse venuto in possesso di tali oggetti:

Mio

nonno, che risiedeva vicino a Culloden Moor, aveva preso moglie poco

prima della seconda sommossa giacobita. La mattina del 15 aprile 1746 si

sedette a fare colazione con un aspetto così grave, che la sua sposa fu

indotta a chiedere quale circostanza l’avesse talmente rattristato.

Tentò di eludere l’indagine, che l’affetto e la curiosità femminili gli

avevano rivolto, ma lei lo incalzava così strettamente sul punto, che

confessò di aver visto un’ombra malevola in arrivo. Che in poche parole,

aveva visto, o meglio, previsto, un sanguinoso combattimento, vicino

alla loro abitazione, in cui la sconfitta degli Highlanders in kilt, da

parte dei soldati in giubba rossa della dinastia Hannover, avrebbe

inevitabilmente causato la sconfitta del Cavaliere. Mio nonno era lui

stesso un sostenitore degli Stuart, e il capo del nostro clan aveva

perso la sua contea e le sue proprietà, ed era scampato per un pelo alla

morte, a causa della sua partecipazione attiva alla ribellione del

1715.

«Ma», disse mio nonno, «ho visto anche, mia Isabella, che

questa sera riceveremo sotto il nostro tetto un condottiero valoroso e

regale. Non può essere altro che il Principe, e ti conviene prepararti

al meglio per lui».

In Scozia, a quel tempo, il motto della moglie

era: udire e obbedire, e colei a cui si era parlato così, si affrettò a

mettere in ordine la sua casa, e prepararla per l’accoglienza

dell’ospite previsto. Pochi minuti prima di mezzanotte udirono

avvicinarsi gli scalpiti della cavalleria. Si avvicinarono, sempre più,

fino a quando i cavalli si fermarono davanti al cancello di mio nonno.

Un forte bussare fece uscire gli inquilini, che ricevettero come

pretendente alla loro ospitalità uno che certamente era un capo reale,

ma non esattamente colui che si aspettavano. Invece del bel Principe

Carlo, si presentò loro il Duca di Cumberland, allora un uomo forte ed

energico, che compiva venticinque anni proprio quel giorno.

Il duca

era partito da Nairn, all’inseguimento delle truppe giacobite del

Principe Carlo, e sebbene avesse trascorso la maggior parte della notte

in sella, si limitò a una sola ora di sonno, stendendosi senza togliersi

i vestiti. Uscì di casa all’alba e ciò che rimase più impresso nella

memoria dei miei parenti fu che mangiava in modo vorace e consumava

enormi quantità di tabacco da fiuto, o sneeshen, come veniva chiamato

allora.

Mentre se ne andava, chiese in prestito una tabacchiera a mio

nonno. Il peggio della casa, vale a dire una comune tabacchiera

scozzese, gli fu riempita e consegnata, perché, per così dire, a

prescindere dalle simpatie di mio nonno per gli Stuart, non si sarebbe

mai aspettato di rivedere il suo prestito. Due o tre giorni dopo la

battaglia, invece, un soldato giunse a cavallo alla casa, chiese il nome

del suo occupante, e gli restituì la tabacchiera, con i complimenti e i

ringraziamenti del Duca! Una volta aperta, si scoprì che era piena

d’oro. In tal modo il Duca aveva deciso di fare i suoi ringraziamenti

per l’ospitalità, consapevole che gli fosse stata concessa a malincuore.

Fatalmente, il nonno veggente incontrò anche il giovane Principe Carlo poco dopo la sua sconfitta:

«Il Bel Principe Carlo visse molte avventure romantiche, con una taglia di trentamila sterline sulla testa, prima di riuscire finalmente a fuggire in Bretagna. In una di queste occasioni, mio nonno gli rese un servizio, facendogli la guardia a rischio della sua stessa vita, e quando si separarono, il Cavaliere gli mise in mano la sua miniatura, dicendo: «Se mai la fortuna dovesse sorridimi, fammi vedere questo, e non mi troverai ingrato!»

Nonostante l’espediente letterario di spargere i ricordi dell’autore tra il narratore, i vari personaggi e i protagonisti dei loro racconti, alla fine, nella postfazione in cui Robert Shelton indica le rispettive proporzioni di fatti e fantasia nelle storie che compongono l’opera, specifica che i ricordi di The Second Sight:

… si riferiscono ad avvenimenti nella mia stessa famiglia, ai quali credo fermamente, anche se non riesco a spiegarli. La tabacchiera prestata da mio nonno al duca di Cumberland e da lui usata nel fatale giorno di Culloden è ora in mio possesso, così come la miniatura del giovane cavaliere.

Sotto la luce di tale dichiarazione, la storia del gentiluomo delle Highlands mi appare per quello che è, il ricordo dell’autore per i nonni paterni. Una storia è sempre una storia, ma in tale finzione narrativa ritengo che alcuni elementi siano sufficientemente verosimili da essere presi in considerazione. Proseguendo pertanto nella lettura del racconto, adoperando sempre cautela nel trasferire i fatti narrati nella vita reale, apprendo ulteriori dettagli sulla possibile storia della famiglia, anche e soprattutto sulla gioventù di nonno Kenneth.

Nella

mia stessa famiglia, la Seconda Vista è stata esercitata da tempo

immemorabile. In altre famiglie scozzesi, o meglio, nelle poche che

possiedono questa visione profetica, il dono si tramanda di padre in

figlio; nella nostra, a causa di una circostanza che sarebbe noioso

raccontare, invece si succede di nonno in nipote. Potrei raccontarti un

aneddoto o due, per mostrare come questo è stato il caso nella mia

famiglia.

L’ultima occasione, avvenuta più di mezzo secolo dopo [la visione della battaglia di Culloden],

mio nonno visse fino all’estrema vecchiaia, fu quella che i suoi

discendenti che ne avevano sentito parlare, non avrebbero probabilmente

mai dimenticato.

Mio padre, essendo di indole capricciosa, come

Orazio nella Commedia, prese congedo francese dal suo luogo di nascita

appena ebbe diciotto anni. I quindici anni seguenti furono testimoni

delle sue peregrinazioni in ogni parte del globo, e durante tutto quel

tempo egli indubbiamente trascurò di mantenere qualsiasi comunicazione

con la sua famiglia per lettera. I suoi parenti credevano generalmente

che fosse morto; ma suo padre dichiarava a tutti di pensare il

contrario, e sua madre si aggrappava affettuosamente alla stessa

convinzione con la fiducia che solo i sentimenti di una madre possono

conservare.

Solo infine, quando la sua stessa memoria fu quasi

dimenticata, tranne che dai suoi genitori, l’assente di lungo corso

riapparve sulle scene della sua giovinezza. Il modo in cui fu ricevuto,

come l’ho sentito raccontare, fu inesprimibilmente sorprendente.

Il

padre, oramai bianco e piegato dai mali degli ottant’anni e passa, aveva

però mantenuto inalterate la maggior parte delle sue facoltà mentali,

ed era amato, tra i suoi figli e i figli dei suoi figli, come un

patriarca, un legame vivente tra il passato e il presente. Nel

trentatreesimo anniversario della nascita del figlio assente, che

avevano continuato a celebrare più per consuetudine che per credenza

nella sua esistenza, il vecchio esclamò improvvisamente, fissando gli

occhi sbarrati verso la finestra aperta: «Vedo il ritorno dell’assente:

stanotte la sua voce risuonerà nella casa in cui ha respirato la prima

volta». Non disse una parola in più, ma sua moglie, che aveva piena

fiducia nella sua Seconda Vista, ordinò che si facessero subito i

preparativi per l’accoglienza di un ospite.

La giornata stava

volgendo al termine e non era apparso alcun visitatore. I membri più

giovani della famiglia sorrisero, con scetticismo, per il mancato

compimento della previsione del vecchio.

Alla fine, quando ormai era

quasi mezzanotte, si udì rumore di passi provenire dall’esterno. La

finestra era stata lasciata aperta, e attraverso di essa, in maniera

piuttosto insolita e goffa, fece il suo ingresso un uomo robusto,

abbronzato dal sole di terre straniere, che aveva lasciato quel luogo

quando era solo un ragazzo. Nessuno lo riconobbe, tranne i suoi anziani

genitori. Si chinò in ginocchio, davanti al padre, per una benedizione; e

il vecchio, ponendo le mani sul capo del lungo assente, lo benedisse

con fervore, e poi esclamò, in segno di gratitudine: «Signore, ora

lascia pure che il tuo servo se ne vada in pace!» Trascorse un po’ di

tempo tra domande e risposte e, al mattino presto, la famiglia felice si

ritirò per riposare.

Quando si alzarono e si radunarono intorno al

tavolo della colazione, si accorsero che il posto di mio nonno era

vuoto. Una delle sue figlie andò a convocarlo. Perché devo prolungare

oltre questa storia? Lo trovò morto. Al suo fianco c’era sua moglie,

addormentata nella felice incoscienza della sua perdita. Se mai un cuore

si era spezzato di gioia, era quello di quel vecchio.

La memoria del nipote Robert Shelton si è rivelata una vena ricca di informazioni sulla vita del padre Kenneth, tale da poterne abbozzare una prima biografia.

La

famiglia originaria della contea di Inverness, apparteneva al ramo del

clan dei Mackenzie di Seaforth. I genitori si sposarono poco prima della

rivolta del 1745, la bisnonna si chiamava Isabel. Schierati con gli

Stuart e presumibilmente di fede episcopalista. Da questa famiglia, il

figlio Kenneth si staccò appena diciottenne. Lasciò l’isola per

viaggiare. Il ritorno dopo quindici anni (a oltre cinquanta di distanza

dalla battaglia di Culloden), il tempo di ricongiungersi con la

famiglia, che il padre morì. Di lì a poco Kenneth pubblicò un libro di

poesie e prima della fine del secolo era arruolato nell’esercito. Nei

Kaithness Fencibles, dei quali in seguito diventò il capitano. Una volta

congedato si acquartierò in Irlanda. Impalmò l’irlandese Maria Shelton e

nacquero almeno tre figli maschi che crebbero a Fermoy, dove Kenneth fu

nominato direttore dell’ufficio postale.

Oltre al collegamento

temporale con le nozze dei genitori di Kenneth, la data storica della

fine delle speranze giacobite segna anche i cinquant’anni trascorsi da

allora a quando Kenneth ritornò e il padre morì, permettendo così di

collocare approssimativamente gli eventi. Se nel 1797 circa Kenneth

aveva trentatre anni, allora sarebbe nato approssimativamente nel 1764.

Marinaio dal 1782 al 1796, quando sarebbe morto il padre e avrebbe

pubblicato le proprie poesie.

Per quanto possa essere stato sincero e fedele ai fatti, per potermi affidare ai ricordi del nipote Robert Shelton ho bisogno di qualche riscontro esterno che convalidi o meno i suoi racconti familiari.

Gli anni delle peregrinazioni di nonno Kenneth sono imperscrutabili. Escludendo che abbia intrapreso un Grand Tour alla maniera dei rampolli dell’aristocrazia europea, per girare il mondo autofinanziandosi, o si arruolò nella Marina Reale, o nella Compagnia delle Indie Orientali o fu assunto da qualche altra impresa commerciale internazionale. A meno che non avesse letteralmente vagabondato. In ogni caso, non sembra che quest’attività lo abbia portato a chissà quale carriera che meritasse di essere menzionata nella letteratura.

Viro

le indagini sulla sua attività artistica, sembra che abbia pubblicato

un libro di poesie in gaelico nel 1796, quindi qualche traccia nella

storia della letteratura di questa lingua potrebbe averla lasciata. E

infatti, dove se non alla Gaelic Society of Inverness, fondata nel 1871

allo scopo di coltivare la lingua, la poesia e la musica delle Highlands

scozzesi?

Durante una lettura tenuta davanti ai membri della Società, il 5 Maggio 1972 e pubblicata col titolo Notes on Bards, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness, Volume XLVIII,

Hugh Barron, il relatore, si augurava che i nomi degli antichi bardi

locali rimanessero nella memoria dei futuri scozzesi, indipendentemente

dalla qualità dei loro versi. Tra compositori che potevano degnarsi di

tale titolo e semplici rimatori, tra i bardi di Inverness, Barron citò

un Kenneth Mackenzie, che nacque a Caisteal Leathair nel 1758 e morì a

Fermoy nel 1819. Il fratello del quale fu J. C. MacKenzie, proprietario

della rivista Galignani

a Parigi. Il suo libro di poesie gaeliche uscì nel 1792. Il padre di

Kenneth, deceduto nel 1806, riposa nel cimitero di High Church ad

Inverness. Barron finiva citando The Celtic Magazine, Vol. V, pagina 398 come depositario di ulteriori particolari.

Come

dovevo aspettarmi, gli scrupoli sull’affidabilità di una fonte unica e

per di più parziale, non sono mai inutili. Tra zio Robert e questo Hugh

Barron, qualcuno si sbaglia. Per il primo la nascita sarebbe avvenuta

all’incirca nel 1764, per l’altro nel 1758. Per il volume delle sue

poesie ci danno rispettivamente 1796 e 1792. Se la data corretta fosse

la seconda, ovviamente non avrebbe potuto essere ancora imbarcato su

qualche nave in mezzo all’Atlantico e allo stesso tempo far pubblicare

il libro a Glasgow.

Pure sulla morte del padre c’è discordanza, per il nipote avvenne il giorno del trentatresimo compleanno del figlio, 1796 circa, Barron, che sembra più informato, dice 1806.

Vedo di recuperare il volume di The Celtic Magazine al quale Barron rimanda alla fine della sua lettura, e mi auguro aiuterà a chiarire alcuni punti.

The Celtic Magazine: A Monthly Periodical devoted to the Literature, History, Antiquities, Folklore, Traditions, and the Social and Material Interest of the Celt at Home and Abroad. Conducted by Alexander Mackenzie, F.S.A. Scor., Vol. V, Inverness: A. & W. Mackenzie, 1880.

In cui appare, suddiviso in nove parti sparse tra un saggio e l’altro, il resoconto di un tour nordamericano compiuto dallo stesso editore della rivista. L’ultimo capitolo, dal titolo New York and Philadelphia — Indipendence Hall and Robert Shelton Mackenzie, avrebbe potuto essere l’incipit di questa ricerca, e avrebbe risparmiato tempo a chi scrive e a chi legge.

Carroll

mi presentò anche un gentiluomo, il nome del quale non mi era del tutto

sconosciuto per fama e che, a parte la sua posizione nel mondo

letterario americano, fui lieto di incontrare come anello di

congiunzione tra il presente e il passato, soprattutto per il suo legame

con Inverness. Questo era il dottor Shelton Mackenzie, noto

nell’ambiente della stampa americana e come autore di notevole

reputazione. Scrisse le vite di Dickens e di Scott, che in brevissimo

tempo ebbero diverse edizioni; curò l’edizione americana delle “Noctes

Ambrosiane”, così come molte altre opere degne di nota. È fratello del

defunto J. C. Mackenzie, di Parigi, editore di Galignani, morto poche

settimane dopo che ero stato a Filadelfia, e figlio di Kenneth

Mackenzie, il bardo di Inverness, di cui il defunto John Mackenzie dà il

seguente interessante resoconto nelle sue “Bellezze della poesia

gaelica”.

Kenneth

M’Kenzie nacque a Caisteal Leauir’ (Castle Leather), nei pressi di

Inverness, nel 1758. I suoi genitori erano economicamente agiati e

poterono fornirgli il vantaggio di una buona educazione. A circa

diciasette anni divenne apprendista marinaio e iniziò a imbarcarsi per

lunghe missioni in mare. Quelli erano gli anni della rivoluzione

americana, ed è quindi probabile che assistette in una certa misura ad

alcuni conflitti navali e che fosse aggiornato sull’andamento della

guerra attraverso le sue reti di conoscenze marinaresche.

Per i vari

momenti di riposo dalle attività di bordo, aveva portato con sé la

Bibbia regalatagli dalla madre prima della partenza e le raccolte delle

opere di poemi in gaelico di Alexander Macdonald e Duncan Mac-Intyre.

Queste opere, che lesse, rilesse, studiò e rimuginò mentre era cullato

dalle lontane onde blu, alimentarono naturalmente la fiamma latente

della poesia che giaceva dormiente nel suo petto. I suoi ricordi

ritornarono ad aleggiare attorno agli episodi e sulle abitudini della

sua infanzia. Attraverso la vista magica del genio poetico, ogni oggetto

del suo passato si appropriava di un nuovo fascino, e così intrecciava i

suoi affetti intorno al suo paese natale e alla sua lingua vernacolare,

il valore e la bellezza dei quali la distanza tendeva a fargli

apprezzare maggiormente.

In questo periodo lontano dalla terraferma

probabilmente iniziò a comporre i suoi primi versi in idioma gaelico.

Piobairachd na Luinge era un tentativo di imitazione dell’inimitabile

Beinn-dòrain di M’Intyre, ma non aveva alcuna pretesa di paragonarsi a

quel capolavoro. Non siamo sufficientemente preparati per dire quale sia

la migliore scuola per l’ispirazione poetica, né per rifinire e

maturare il genio poetico; ma ci azzardiamo ad affermare che le

abitudini di un uomo di mare abbiano un’influenza deteriorante sui

sentimenti di gioventù. Kenneth M’Kenzie è evidentemente nato con

talento e genio, ma nonostante l’imponenza dell’opera pubblicata,

possiamo trovare solo quattro o cinque pezzi nei quali sia riuscito a

superare i confini della mediocrità.

M’Kenzie abbandonò la vita in

mare nel 1789 e iniziò a raccogliere le sottoscrizioni che gli

permettessero di pubblicare la sua prima raccolta di poesie. Con la

nostra venerazione per il carattere di un poeta, ripudiamo con forza

quella rigida brutalità che lussureggia negli insulti ai devoti alle

muse. Gli uomini di genio sono sempre, o quasi sempre, uomini di

sensibilità, e di buoni e acuti sentimenti; e ci appare inspiegabile

come un uomo possa ricavare piacere dal suscitare le indignazioni altrui

e ferendo i sentimenti del prossimo. Il bardo itinerante a caccia di

finanziamenti fu anch’egli oggetto di infime derisioni da parte di

piccoli uomini. Contro di lui gli uomini di vile argilla lanciarono il

loro ariete, e il nostro autore sembrò accusare gli attacchi. Quando

si rivolse a Alexander M’Intosh, di Cantray Down, questi non solo

rifiutò di aiutarlo, ma lo cacciò anche in modo burbero dalla sua porta!

Certamente

un diniego educato sarebbe costato a quell’altezzoso gentiluomo tanto

poco quanto il suo rifiuto, dopotutto scuse di natura tollerabilmente

credibile si possono trovare al momento per quasi ogni mancanza. Così

non fu e il nostro bardo, indegnamente insultato, si vendicò in una

satira di grande pregio. In questa cinica produzione egli effuse periodi

di fuoco; e un impetuoso torrente di amara ironia e appassita

declamazione ricco di ingredienti essenziali del suo genere; e

Mackintosh, che non rimase impenetrabile alle frecce del rimorso, morì

tre giorni dopo che la satira pubblicata arrivò in suo possesso.

Afflitto da questo evento doloroso, e conoscendo bene le superstizioni e

i pettegolezzi che avrebbe ingenerato nei suoi compatrioti, Mackenzie

tornò dai suoi sottoscrittori, chiese loro indietro i libri da chi

poteva essere persuaso a rinunciarvi, e li consegnò alle fiamme;

un’indicazione sufficiente del suo dolore per la sua impietosa e, come

pensava, fatale destino di Mackintosh. Questo spiega la scarsità dei

suoi libri in circolazione.

Poco dopo questo evento, il suo carattere

e il suo talento generale attirarono l’attenzione di Lord Seaforth e

del Conte di Buchan, l’influenza dei quali, combinata insieme, gli

procurò il rango di ufficiale del 78° Highlanders.

Avendo abbandonato

l’esercito, accettò il posto di direttore delle poste in una piccola

città della provincia irlandese, dove si abbandonò alla genuina

ospitalità del suo cuore, tenendo sempre la porta aperta e la tavola

apparecchiata, e accarezzando letteralmente i suoi connazionali che per

caso o affari convenivano alla sua dimora.

Abbiamo conversato con un vecchio veterano che è stato partecipe della sua generosità fino almeno all’anno 1837.

Di

persona Kenneth Mackenzie appariva alto, bello e robusto, appassionato

di barzellette e sempre l’anima di ogni circolo che frequentava. Se le

sue poesie non mostrano grandi vette di genio, non sono però mai piatte;

anche se il suo torrente non scorre sempre con impetuosità, non

ristagna mai; come assaporare una facile navigazione con la corrente a

favore, come accettare volentieri un invito a fare un viaggio con il

nostro poeta marinaio.

L’autore

di questa biografia, il defunto John Mackenzie, fu un ricercatore e

divulgatore di letteratura gaelica, una sorta di etnografo delle

Highlands. Nato a Mellon Charles, nella contea di Gairloch, nel 1806;

sia il padre, Alexander Mackenzie, che possedeva alcune terre sul lato

nord di Loch Ewe, che la madre, vantavano una parentela con i laird di

Gairloch (titolo equivalente a quello di esquire in Inghilterra), lo

stesso clan di Kenneth. La famiglia era da alcune generazioni in

condizioni confortevoli e John beneficiò di un’infanzia agiata. Istruito

inizialmente a casa da tutori privati, frequentò successivamente le

scuole sull’isola di Ewe e quella della parrocchia di Gairloch, dove

sviluppò un buon orecchio per la musica e la poesia. Allo stesso tempo

manifestò anche un altro talento: con il solo aiuto di un coltellino

tascabile era in grado di realizzare ogni sorta di oggetto in legno,

decorazioni, statuette e piccoli utensili. Da bambino si era addirittura

costruito da solo un violino e in seguito produsse una serie di

cornamuse, di cui divenne anche un discreto suonatore.

Mentre il

ragazzo riempiva il suo bagaglio culturale, nel frattempo la munifica

ospitalità del padre, abbinata allo sfarzoso stile di vita allora in

voga tra i tacksmen (beneficiari o affittuari di terreni di proprietà

del laird, dei quali tengono una parte e sub-affittano la restante),

fecero dimenticare la buona amministrazione delle terre che il laird Sir

Hector Mackenzie aveva affidato alla famiglia. Tanto che il laird, si

vide costretto a riportarle sotto la propria gestione diretta per

rimediare all’incuria in cui versavano, concedendo ad Alexander

l’usufrutto gratuito di una piccola porzione a patto che saldasse i

propri debiti nei suoi confronti.

Fu allora che i genitori di John

ragionarono che il figlio avrebbe potuto garantirsi un futuro migliore

investendo nella sua abilità di intagliatore. Lo affidarono come

apprendista a un falegname itinerante di nome William Ross affinché

imparasse il mestiere, ma le peregrinazioni di villaggio in villaggio,

che maestro e allievo affrontavano alla ricerca di lavoro, si

trasformarono per il ragazzo in occasioni perfette per imparare le

canzoni e le arie popolari che sentiva intonare presso le case dei

clienti che richiedevano il loro servizio e nelle taverne dove si

fermavano per ristorarsi. Probabilmente cominciò allora a trascrivere le

liriche su carta, come promemoria per imprimerle più facilmente nella

mente.

Era più o meno il 1825 e un incidente di lavoro costrinse John

a rinunciare al suo futuro nella falegnameria. Quello che sembrò

immediatamente un accanimento del fato, si sarebbe rivelato a posteriori

la sua fortuna. John stava lavorando in un cantiere, quando cadde da un

muro in costruzione e subì un colpo alla testa che lo rese incapace di

lavorare. Dopo un po’ sembrò essersi ristabilito e andò a Conon Bridge

per tentare di completare il suo apprendistato presso un altro

falegname, ma si scoprì che l’infortunio era di natura permanente, da

non essere più idoneo a proseguire nella professione.

Con pochi

rimpianti, mise da parte martello e chiodi e ritornò nella sua

parrocchia natale. Lì si dedicò alla sua vera passione, la lingua

gaelica e la sua letteratura. Il progetto era di recuperare e

sistematizzare il corpus di Uilleam Ros (William Ross, 1762–1791), non

il suo tutore di falegnameria, ma il Mór Ros, il Grande Ros, il bardo di

Gairloch, considerato il maggior esperto di gaelico della sua epoca.

In The Celtic Magazine, No. XVIII, Aprile 1877, Vol. II, appare un memoir

dedicato a John Mackenzie, scritto da un suo erede, Alexander

Mackenzie, fonte principale delle informazioni biografiche

dell’antenato, nel quale è narrato che prima di morire, Ross diede alle

fiamme tutti i suoi manoscritti. Per questo motivo non restava traccia

della sua produzione artistica, se non nella memoria di chi avesse avuto

la fortuna di ascoltarlo. Questo, più o meno, quanto John avrà

raccontato al nuovo laird di Gairloch, Sir Francis Alexander Mackenzie,

che si convinse facilmente a proporsi come patron dell’impresa. Con i

soldi del laird, John trascorse almeno quattro anni sulle tracce delle

canzoni di Ross. O quantomeno lo fece credere. Nel 1830 circa, infatti,

aveva grosso modo completato il lavoro e di trentuno poemi raccolti,

diciassette erano in realtà già apparsi in stampa nelle collezioni di

Stewart del 1804 e di MacLeod del 1811. Vero che le versioni di John

Mackenzie comunque presentavano spesso delle sostanziali differenze. I

quattordici componimenti inediti invece, sempre secondo il memoriale del

pronipote, furono recuperati soprattutto grazie a Alexander Campbell,

meglio conosciuto come Alastair Biiidhe Mac lamhair, un altro bardo

contemporaneo e intimo di William Ross. Mentre Campbell recitava le

poesie del defunto amico, il giovane Mackenzie registrava quei versi in

forma scritta per la prima volta dopo decenni.

Il passaggio in stampa però continuava a tardare. E John per sopravvivere aveva trovato impiego come agente dell’Inverness Courier

per la zona di Caithness. Attraversando le lande settentrionali della

Scozia, bussando di casa in casa per vendere abbonamenti al giornale, ne

approffittava per raccimolare qualche fondo da destinare a coprire i

costi della pubblicazione. Il laird probabilmente aveva chiuso i cordoni

della borsa. Come non bastasse, John stava riscontrando pure pressioni

ecclesiastiche sui suoi tipografi ed editori a Inverness. Il modello del

clan eroico cantato da Ross, in base al quale laird e tacksmen facevano

baldoria allo stesso tavolo mentre i fedeli piccoli fittavoli

guardavano, e le loro donne fantasticavano di dormire con il figlio di

un re su un letto di lino, contrastava con l’onda crescente di

fondamentalismo religioso che stava riempiendo i pulpiti di tutte le

Highlands.

Passarono quindi altri tre anni prima che riuscisse a mandare in stampa l’opera:

Orain Ghae’lach le Uilleam Ross, air an sgriobhadh, agus air an co’-chruinneachadh ri cheile le Iain Mac-choinnich ann an Inbheiriue. Inverness: R. Carruthers per Lewis Grant e D. Macculloch, 1833.

Dopodiché

preferì traslocare a Glasgow, sia per sfuggire alle attenzioni dei

fanatismi religiosi, sia che per intraprendere un’attività a lui più

congeniale, lo spaccio di letteratura al limite del legale.

In tale

ambiente trovò la possibilità di pubblicare una nuova edizione

dell’antologia del Mór Ros, riveduta e corretta, con l’aggiunta di un

altro paio di poemi sovvenuti a Campbell. Curò quindi l’edizione di una

raccolta di un altro bardo, Alastair Mac Mhaighstir Alastair, una

collezione di poesie d’amore e una selezione di canti delle Highlands.

Forse

l’attività, sebbene gratificante, non era sufficientemente

remunerativa, così nel 1836 fece in modo di ottenere il posto di

contabile presso la stamperia dell’Università di Glasgow. Occupazione

che oltre a una stabilità economica, gli lasciò anche sufficiente tempo

libero da dedicare a una nuova raccolta di poesie. Un progetto

ambizioso, di respiro più ampio rispetto a quanto edito fino a quel

momento, un’antologia il più completa possibile dei maggiori autori in

lingua gaelica, che aveva in mente da quando approcciò quella di Ross e

per la quale aveva accumulato nei suoi manoscritti materiale fin

dall’adolescenza. L’iniziativa avrebbe richiesto uno sforzo economico

che John non era in grado di sostenerlo da solo, nonostante le diverse

sottoscrizioni che tuttavia era riuscito comunque a raccimolare. Alcune

di esse però stavano scadendo e così si affrettò a vendere i diritti

d’autore a un prezzo irrisorio, agli editori Macgregor, Polson, &

Co. di 75 Argyle Street, Glasgow, impegnandosi allo stesso tempo ad

accollarsi le spese pubblicitarie. Prese in questo modo forma Bellezze della poesia gaelica, in cui il nostro Coinneach Mac Choinnich compare per la sua produzione poetica:

Sar-obair nam bard gaelach: or, The beauties of Gaelic poetry, and lives of the Highland bards; with historical and critical notes, and a comprehensive glossary of provincial words. By John Mackenzie, Esq., Honorary Member of the Ossianic Society at Glasgow, the Celtic Society of London, &c., &c.

Nella

nicchia della letteratura gaelica, questa raccolta occupa tutt’oggi una

posizione seconda solo al lavoro di Ossian. Il lavoro conta regolari

ristampe lungo tre secoli: una nuova edizione nel 1863, 1865 e 1867, la

terza edizione nel 1872, la quarta nel 1877, nel 1882 la quinta.

Un’edizione aggiornata esce nel 1904 e infine arriviamo a un’ultima

pubblicazione nel 2017. Insomma, un vero testo chiave nella formazione

del canone gaelico.

Introdotte dalla prefazione in inglese sulla storia e la poesia dei Celti, scritta da James Logan, autore di The Scottish Gael, vengono

presentate oltre duecento poesie in lingua originale, insieme alle

biografie in inglese dei relativi trentasei autori, per finire con

un’appendice di altri dodici poemi di compositori minori. Indubbiamente

il curatore avrà viaggiato per oltre dodici anni attraverso le

Highlands, incontrato qualche vecchio bardo del secolo precedente o i

suoi posteri, venendo in possesso di rari, se non unici, componimenti di

innegabile valore storico, che nelle sue trascrizioni hanno potuto

essere preservati, ma è pur vero che anche qui, sul totale di

duecentocinquantadue esemplari presentati, solo dodici erano originali.

Così come i curiosi e interessanti aneddoti in merito ai bardi e ai

retroscena che ispirarono le loro liriche, provenivano per lo più dal

prozio di John, James Robertson, che di qualche anno più anziano, aveva

molte informazioni e ricordi sulla vita dei poeti delle generazioni

andate.

Ma a John Mackenzie premeva innanzitutto colmare il divario

tra il gaelico e l’inglese, scrollando dalla lingua dei Gaeli la patina

di antiquariato. Seppur gli eroi della tradizione fossero reputati una

materia degna di studio, le vite e i pensieri della gente comune delle

generazioni più recenti non godevano della stessa considerazione: per

quanto le loro canzoni potessero avere una propria dignità, non potevano

certo avere un valore artistico e figurarsi essere considerate

letteratura. Ecco anche perché i poeti gaelici non erano chiamati poeti,

ma bardi; ecco perché Mackenzie insistette proprio nel chiamarli poeti,

imprimendo la parola ‘poesia’ direttamente in copertina.

Le

tracce lasciate da Kenneth sulla propria esistenza fin qui reperite,

siano gli aneddoti raccolti da John Mackenzie, siano i ricordi del

figlio Robert Shelton e della nipote Marion,

a eccezione forse della data di morte del padre fornita da Barron, sono

tutte informazioni di seconda mano. Componendo i vari elementi comunque

emergono alcune precise circostanze, seppur dai vaghi contorni, ma che

si convalidano reciprocamente.

Tra queste certezze abbiamo il fatto

che Kenneth fosse originario di Inverness, che presto si allontanò da

casa e che al suo ritorno, attorno ai trenta anni di età, pubblicò un

libro di poesie. Che per un certo periodo servì per l’esercito

britannico e finì a vivere in Irlanda, dove accettò un posto da

direttore delle poste.

Sulle date invece c’è sempre disaccordo.

Quando nacque? Per John Mackenzie senza ombra di dubbio nell’anno 1758,

mentre sarebbe più giovane secondo la memoria messa in prosa dal figlio.

Il libro uscì nel 1792 o nel 1796? Ma anche il caso dell’arruolamento,

che sempre Mackenzie di Gairloch afferma che Kenneth combatté negli

Highlanders condotti dal capo clan Mackenzie, quando la nipote che non

lo ha mai conosciuto, nomina un misconosciuto Kaithness Fencibles. Sulla

morte pure c’è discordanza, 1837 o 1819.

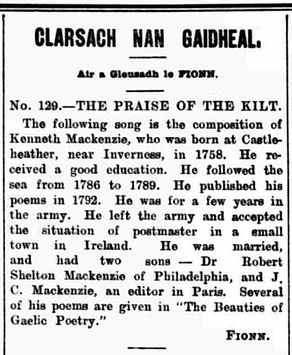

La situazione potrebbe essere riassunta da questo articolo apparso in The Highland News del 6 maggio 1899:

A quanto dice Fionn bisognerebbe aggiungere alcune precisazioni. La versione beta della biografia di Kenneth dovrebbe rendere conto delle riserve sulla nascita; a Castle Leather, una diocesi rurale vicino Inverness, va bene, ma la data? Formalmente dovrei dire 1760 ± 5 anni. La madre forse si chiamava Isabel. Del suo addio a parenti, casa, patria, non c’è dubbio, per fare cosa, propendo a credere a John Mackenzie: il marinaio. Non so a chi credere invece per i margini temporali. L’articolo sopracitato circostanzia il tutto a tre anni, dal 1786 al 1789, ma così non si incastra con quanto sostenuto dai Mackenzie Robert e John. Sicuramente il ritorno in Scozia va datato entro il periodo 1792-1796, possibili date in cui furono stampati i suoi componimenti, e quindi termini ante quem per il suo abbandono dalle avventure marinare. È poi sicuro il suo breve periodo sotto le armi, prima di congedarsi e stabilirsi in Irlanda, inizialmente nella contea di Limerick e poi in quella di Cork. Certo come le nozze con Maria Shelton e i loro tre figli maschi. Sono abbastanza sicuro del suo lavoro come direttore dell’ufficio postale di Fermoy, fino alla sua morte. Non tanto invece su quando questa sia avvenuta. Potrebbe essere nel 1819 come nel 1837, troppo vago.

Ai

miei occhi il difetto di questa essenziale biografia di Kenneth

Mackenzie si annida nella sua natura fondamentalmente testimoniale e

derivativa. Che non mi può accontentare.

Fortunatamente la Ragnatela

Globale oggi rende disponibili documenti sociali di prima mano, fonti

storiche primarie, provenienti da parrocchie, archivi statali e

biblioteche, e si sa, allorché verba volant piuttosto carta canta.

Mi sembra logico partire dalle origini. Da Inverness, dal padre veggente e dalla madre forse chiamata Isabel, dalla sua presunta nascita nel 1758 a Castle Leathers. Con queste consegne, l’esito della ricognizione mi sbatte davanti un Mackenzie sepolto a Inverness nel 1806, come dicevano alla Gaelic Society. Sarà solo una coincidenza, ma in Scotland Monumental Inscriptions è presente la trascrizione di una lapide nel cimitero della Old High Church:

In memoria di Kenneth McKENZIE, agricoltore, Milltoun, Culduthell, morto il 26 Novembre 1806, all’età di 81 anni; e la sua sposa Isabell DENOON, morta il 12 Gennaio 1809, a 78 anni; e il loro figlio Donald MACKENZIE, morto il 25 Aprile 1844, a 71 anni; e la sua sposa Barbara SMITH, morta il 15 Marzo 1859, a 79 anni d’età.

Ora,

zio Robert ha dato prova di essere poco preciso nei dettagli, quindi

può aver confuso Culduthel con Culloden Moor (o forse quest’ultima

località era più congeniale per la sua narrazione), ma qui il nome della

nonna è lo stesso. Sebbene meno decisivo, coincide anche la sua

testimonianza sulla longevità. E comunque, a parte tutte le parole di

Robert, Coinneach Mac Coinneach, come ci si doveva aspettare, è

effettivamente “figlio di Kenneth”.

Ma come assicurarsi che sia proprio questo il padre del nostro Kenneth?

Per controprova cerco nei registri parrocchiali dei matrimoni scozzesi i seguenti filtri:

Cognome: M*kenzie

Nome: Kenneth

Nome della sposa: Isabel

Cognome della sposa: Denoon

Luogo del matrimonio: Inverness

Ed escono due risultati:

Data del matrimonio: 7 gennaio 1752

Luogo: Inverness

Nome(i): Kenneth

Cognome: Mackenzie

Nome(i) della sposa: Isabel

Cognome della sposa: Denoon

Data del matrimonio: 7 gennaio 1753

Luogo: Inverness

Nome(i): Kenneth

Cognome: Mackenzie

Nome(i) della sposa:Isabel

Cognome della sposa: Denvon

A

parte l’evidente errore di trascrizione di uno dei due certificati, che

rende incerto l’anno, i coniugi sepolti nel cimitero della Old High

Church si unirono in matrimonio nel 1752 o 53 (secondo zio Robert era

stato poco prima del 1745…) sempre a Inverness.

Nel database dei

registri parrocchiali dei battesimi in Scozia è conservato anche il

certificato di battesimo del figlio Donald sepolto con loro:

Nome: Donald

Anno di nascita: 1772

Data del battesimo: 17 settembre 1772

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kennath McKenzie

Nome della madre: Isabel Denoon

E fin qui tutto torna. Quindi nei medesimi registri dei battesimi cerco eventuali fratelli e sorelle, tra i quali spero proprio ci sia un Kenneth.

Cognome: M*kenzie

Anno di nascita: 1752–1772

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenn?th

Nome della madre: Isabel Den?on

Salta fuori che sono ben sei:

Nome: David

Anno di nascita: -

Data del battesimo: 24 agosto 1756

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenneth McKenzie

Nome della madre: Isabel Denoon

Residenza: Castle Leathers

Nome: Margrat

Anno di nascita: 1760

Data del battesimo: 23 agosto 1760

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenneth McKenzie

Nome della madre: Isobel Denoon

e ta-da! ecco qui

Nome: Kenneth

Anno di nascita: -

Data del battesimo: 8 ottobre 1762

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenneth McKenzie

Occupazione del padre: Fittavolo

Nome della madre: Isobel Denoon

Nome: Anne

Anno di nascita: 1765

Data del battesimo: 3 maggio 1765

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenneth McKenzie

Nome della madre: Isabel Dunoon

Residenza: Culduthel

Nome: Isobel

Anno di nascita: -

Data del battesimo: 5 agosto 1767

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenneth

Mackenzie

Occupazione del padre: Fittavolo

Nome della madre: Isobel Denoon

Residenza: Castle Leathers

Nome: Mary

Anno di nascita: -

Data del battesimo: 15 settembre 1769

Luogo del battesimo: Inverness

Nome del padre: Kenneth

McKenzie

Nome della madre: Isable Dunoon

Residenza: Culduthel

Quindi

bisnonno Kenneth era fittavolo di una terra del laird o di uno dei suoi

tacksmen, motivo per il quale probabilmente la famiglia si spostava

continuamente tra Castle Leather e Culduthel. Sempre più probabile che

quel terzogenito del 1762 sia il nostro Kenneth.

Negli appunti di

John Mackenzie di Gairloch la data di nascita sarebbe così sbagliata —

Kenneth è di quattro anni più giovane di quanto comunemente asserito —

nonostante questa imprecisione, il Sar-obair

è l’unico documento al quale fare riferimento in merito alla gioventù

di Kenneth. E del quale mi trovo obbligatoa fidarmi. Se avesse lavorato

nella marina mercantile, potrei rintracciare il suo nome in una qualche

lista di equipaggio di una qualche bastimento. Sebbene esistano tali

database, questi non sono indicizzati per i nomi dei marinai. Senza

conoscere il nome della sua imbarcazione, i porti che ha visitato e non

essendo stato un ufficiale, questo tipo di ricerca è tendenzialmente

impossibile, dovrei spulciare tutte le liste di ogni nave registrata in

qualsiasi porto tra il 1776 e il 1796. Nell’eventualità invece che

avesse prestato servizio nella marina militare, la ricerca online nei Royal Navy officers’ service records 1756–1931 agli Archivi Nazionali di Londra avrebbe dovuto rivelarmi qualcosa. Ma niente di significativo.

Passando

oltre a questo periodo oscuro, assodato che la sua vita al ritorno a

casa virò sul letterario, mi decido finalmente a recuperare la sua

raccolta di poesie, che in qualche biblioteca sarà stata conservata,

nonostante John Mackenzie abbia raccontato che lo stesso autore bruciò

la maggioranza delle copie. Da quanto scritto in precedenza, dovrebbe

essere passata dalle presse tipografiche tra il 1792 e il 1796. Glasgow

il probabile luogo di pubblicazione.

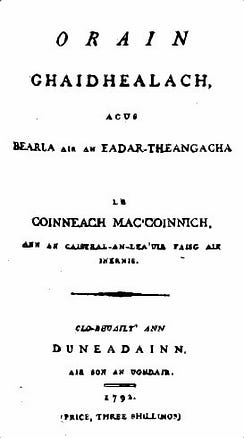

L’opera è digitalizzata

e non è stato difficile scovarla col suo nome in gaelico. Almeno una

ventina di copie sono conservate in biblioteche pubbliche col catalogo

accessibile, forse ne sono sopravvissute più di quante asserito in Sar-obair.

|

| Orain

Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha le Coinneach

Mac’Coinnich, ann an Caisteal-an-Lea’uir faisg air Inernis. Clo-Bhuailt’ ann Duneadainn. Air son an ughdair. 1792. |

Traducendo il frontespizio dal gaelico scozzese si apprende che le sue Canzoni delle Highlands

furono stampate a Edimburgo (Duneadainn) a spese dello stesso

autore nel 1792. L’errore sul luogo di stampa è comprensibile, all’epoca

i libri in gaelico scozzese erano tutti pubblicati o a Edimburgo o a

Glasgow, centri dell’industria tipografica rinomati a livello europeo,

dove non casualmente si trovava la maggiore concentrazione di lettori e

consumatori di prodotti editoriali, sebbene di lingua inglese, poiché le

più numerose comunità di parlanti gaelico vivevano nelle zone rurali.

Non

deve soprendere nemmeno l’autoproduzione del libro: a parte

l’inevitabile ricorso ai proprietari delle macchine tipografiche per la

realizzazione del prodotto fisico, all’epoca la relazione tra i poeti

gaelici e i propri lettori non era quasi mai mediata da editori, agenti

letterari e librai. Con l’effetto di una maggiore vicinanza tra la

cultura orale e quella della scrittura, ponendosi in una posizione

definita auralità. Tra autore e consumatore di letteratura gaelica il

rapporto era, si può dire, di conoscenza quasi personale. Il

finanziatore della produzione letteraria in lingua gaelica era allo

stesso tempo il consumatore del prodotto finale. Nella pratica questo

legame prese la forma delle liste di sottoscrizione, che

caratterizzarono tali pubblicazioni a cavallo tra Settecento ed

Ottocento.

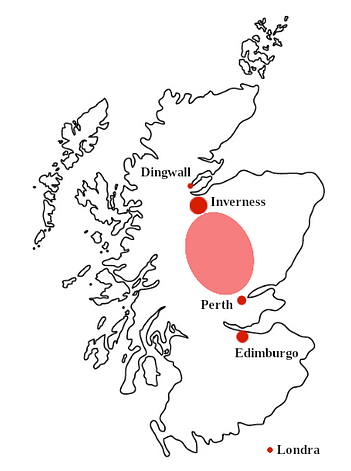

Mackenzie infatti, come molti altri colleghi, raccolse in

prima persona le quote per finanziare l’uscita editoriale delle proprie

fatiche artistiche. Percorse a piedi, in lungo e in largo, tutta l’area

rurale tra Perth e Inverness.

| |

| Distribuzione geografica dei sottoscrittori dell'opera di Kenneth Mackenzie |

Esaminando

la lista di sottoscrizione in appendice alla sua antologia, si può

verificare che le adesioni arrivarono a un totale di 993, collezionate

principalmente nella rete di relazioni familiari, amicali e

professionali. Soprattutto quindi nei luoghi in cui era nato e

cresciuto, l’area attorno a Inverness, che conta infatti settantanove

sostenitori. Poi trentasei a Edimburgo, ventisei a Perth, undici a

Dingwall e una soltanto a Glasgow. Nove a Londra. I residenti in un

contesto urbano rappresentavano il 15% circa del totale dei

finanziatori. La maggioranza si trovava invece nella zona rurale tra

Perth e Inverness, nei distretti di Atholl, Badenoch, Strathspey e

Rannocha.

Tra i sostenitori si annoverano immancabili illustri e nobili patrocinatori, per Mackenzie si scomodarono:

- David Stewart Erskine, il Conte di Buchan, al quale è dedicata l’intera opera, fondatore della Società degli Antiquari di Scozia e membro della London Society of the Friends of the People;

- il conte di Breadalbane;

- Francis Humberston Mackenzie, dal 1783 Signore di Seaforth e a capo del clan dei Mackenzie, membro del Parlamento, prossimo associato alla Royal Society e comandante del 78° reggimento di fanteria;

- il barone Norton di Edimburgo.

Oltre a 44 ufficiali dell’esercito reale, diversi ministri di Dio e tanta gente comune, medici, artigiani, commercianti.

Il

contenuto delle poesie di Mackenzie rispecchia queste relazioni con i

suoi lettori. Parecchie composizioni sono dedicate a precisi individui,

appellati per nome, cognome e provenienza. Facilmente per ammirazione e

riconoscenza, per sdebitarsi e per ringraziare commilitoni, colleghi

poeti, ma anche semplici compaesani. Tutti raccolti in una ristretta

cerchia di conoscenze, caratterizzata da una media di gradi di

separazione veramente ridotta. I poeti delle Highlands avevano questa

tendenza minimalista a limitarsi a un’agenda di temi locali, come a

rifugiarsi all’interno di un piccolo spazio protetto nel quale la

rievocazione delll’identità celtica offriva un essenziale conforto.

In

tale immaginario, dalla seconda metà del Settecento, dopo il fallimento

dell’ultima rivolta giacobita, entrò far parte anche l’esercito

britannico. La popolazione delle Highlands reagì con una sorta di

aquiescenza all’onta inglese e in pochi anni il fiero giacobitismo

popolare si travasò nella causa imperiale. Fondamentale, a questo

proposito, il Dress Act del 1746:

Che

a partire dall data del primo giorno di agosto

millesettecentoquarantasette, nessun uomo o ragazzo in quella parte

della Gran Bretagna chiamata Scozia, a parte quelli che saranno

impiegati come ufficiali e soldati nelle forze di Sua Maestà, dovrà, con

qualsiasi pretesto, indossare gli abiti comunemente chiamati abiti

delle Highlands (vale a dire) il plaid, il philabeg o il kilt, il

trowse, le cinture a tracolla o qualsiasi parte di ciò che appartiene

peculiarmente all’abbigliamento delle Highlands.

Fu

fatto inoltre divieto di suonare la cornamusa e persino di parlare

gaelico. L’esercito non soltanto divenne uno spazio sociale esclusivo

nel quale era possibile esprimere pienamente l’identità gaelica, ma

rappresentò anche un mezzo di rivendicazione dell’orgoglio nazionale.

All’interno di un impero inclusivo, gli scozzesi avrebbero potuto

cogliere l’opportunità di vincere i pregiudizi inglesi sul loro valore,

mettendo indiscutibilmente in mostra le qualità vantate storicamente dal

loro popolo e ristabilire la loro reputazione davanti a tutto il mondo.

Non

senza qualche residua ambiguità, l’esercito di Sua Maestà si radicò

come una delle istituzioni e delle influenze preminenti nella vita della

comunità gaelica, alla quale pure i bardi risposero positivamente.

Molti di essi prestarono difatti servizio, sotto varie circostanze e per

varie motivazioni, sperimentando la vita sui campi di battaglia e nelle

retrovie, finendo per trasferirla nei loro versi. Ciò è rispecchiato

nella predominanza dei temi militari e camerateschi, insieme a quelli

identitari, e l’opera di Kenneth Mackenzie non sfugge a questa

generalizzazione. Le Canzoni delle Highlands riflettono un mix di retaggio giacobita e lealtà al potere inglese:

Oran do dh’fhear-Chuldaothall, scritta nel 1791 in lode del capitano James Fraser di Culdothal (1756–1818) del 72° (Highland) reggimento di fanteria, a sua volta autore di versi in gaelico, acquirente di 6 copie de Orain Ghaidhealach, e futuro tenente colonnello del 2° battaglione di milizia difensiva Rothsay and Caithness.

Rann o chainnt Chaiptein Mhic-Gui’ne, dedicata al bardo Donald MacQueen di Corryburgh, che prestò servizio nella guerra americana, sposò Elizabeth Fraser nel 1792 e morì nel 1813.

Oran don Fhreiceadad dubh, in onore di Donald Fraser, il sergente addetto al reclutamento a Inverness nel 1790.

Oran do Choirneal Donnacha’ Mac’ Phearson, una delle prime odi relative alle campagne d’India, un panegirico di Duncan MacPherson (1735–1810) di Breakachy, nipote del noto giacobita Cluny MacPherson. Duncan partì per le Indie con l’89° reggimento e rientrò in Scozia nel 1766. L’opera fa riferimento al sultano del regno di Mysore, Hyder Ali (1721–1782), che appare in altri poemi del periodo come uno dei caratteristici avversari della letteratura bellica gaelica, come poi capiterà anche a Napoleone Bonaparte.

Hayder Ali è nominato anche in Oran do MhacLeoid na b Earadh, dedicata a Norman MacLeod (1754–1831), 23° capo del clan dei MacLeods, di ritorno a Londra da una missione in Oriente nel 1789. MacLeod aveva comandato il reggimento della Black Watch contro l’esercito del sultano Tipu, il primogenito di Hyder Ali.

MacLeod e il 42° reggimento della Black Watch sono il soggetto anche de Oran do na Chath-bhuithinn Rioghail Ghai’leach, questa volta in ricordo del funesto rientro in Scozia dalla guerra d’indipendenza americana. Mac Coinnich però canta di un trionfante ritorno a casa dei guerrieri delle Highlands, dei quali elenca le vittorie, comprese le precedenti battaglie della Guerra dei Sette Anni e omette la sconfitta finale, sebbene la sua presenza sui bastimenti delle rotte atlantiche, in mezzo alle voci delle ciurme che si diffondevano di porto in porto, non poteva averlo lasciato escluso dalla notizia. Ma Coinneach non associa la debacle delle armate di Sua Maestà a una sconfitta del popolo scozzese semplicemente perché il suo sguardo sulla Black Watch vede solo una forza militare esemplare e gloriosa, distintasi in battaglia come campione di una società gaelica tradizionale ed eroica, paragonabile alla leggendaria decima legione romana di Cesare. Per i suoi scopi, i soldati della Black Watch meritano di essere encomiati per aver reso al meglio onore alla memoria degli avi gaelici.

La difesa identitaria è espressa in Oran do na Caoraich-mboire, unico poema gaelico sopravvissuto dell’epoca che riprende lo stendardo dei patrioti, piuttosto che quello lealista. Il poeta dell’Inverness-shire si cimenta in un’audace denuncia sociale per la deportazione della popolazione locale che aveva servito diligentemente sia i leader scozzesi che gli interessi della Corona (le Highland Clearances, le migrazioni forzate messe in atto nella seconda metà del XVIII secolo). Coinneach Mac Coinnich beffeggia i capi clan scozzesi per essere diventati in un primo momento proprietari terrieri assenti, occupati a spendere inutilmente la loro ricchezza a Londra, e poi per aver sfrattato in massa i membri del loro stesso clan a favore delle pecore. Accusa il re Giorgio III d’Inghilterra di tirannia e di guidare la nave di stato verso il naufragio. Mackenzie attacca che la verità sta dalla parte di George Washington e che i gaeli farebbero bene a emigrare negli Stati Uniti.

Subito prima e subito dopo questa invettiva radicale appaiono canzoni come Oran do’n Earla Thuathach Triath Chlann Choinnich, che invece celebra il nobile clan Mackenzie e Moladh na Gailic, in lode sempre della sua antica stirpe; se non per rivelare comunque una posizione nostalgica. Tuirie na Gailic è un’elegia per il suo declino della reputazione del clan durante il diciottesimo secolo e Ath-leasachadh na Gàilic che sfocia in una lode al revivalismo.

Tornando a un tono più minimalistico, si possono leggere inoltre diverse liriche, o lamenti funebri, dedicati a vari conoscenti dell’autore, tra i quali alcuni che avevano pagato la sottoscrizione, ma che non sono sopravvissuti abbastanza a lungo da poterne godere. Come una sorta di ringraziamento postumo si contano Oran do Chladh Dhun-leicheidi, agus do dh’acfúinn Mhic’ Cullach, il lamento funebre per un tal MacCulloch, un allevatore di pollame di Strathairn. Il Lamento per Angus Mac Illebray, uno per William McIlbrae, per Phaidric Urachatan (Patrick Urqhuart, che ne aveva acquistate tre copie), per il capitano Shau (James Shaw, che aveva pagato pure lui per tre copie), per William Loban e un certo Brogan.

In mezzo a tutte queste elegie spuntano inaspettate un paio di satire e canti umoristici, ma anche poesie sull’amore e le donne, come Oran mar gum b’ànn le Sìom Frìosal’ Mac’ Mhtc’ Uistein, dedicata a una giovane ragazza di nome Charlotte, composta sullo stile di uno sconosciuto Simon Fraser e da cantare sulle note del motivo Over the water with Charlie.

Oppure Oran leis an Ughdair air dha bhi g’amhrac air caileagan Lunnainn

agus a smuainteachadh air caileagan an Taobh tuath,

che se fosse autenticamente autobiografica, ci racconterebbe

dell’autore durante un soggiorno a Londra, intento a osservare le

ragazze del posto mentre il pensiero correva invece a quelle del suo

Nord.

E infine alcune canzoni di carattere marinaresco che potrebbero effettivamente tradire un passato tra onde e vele: come Òran don Luing ‘s do dh’Fhear Obair a’ Chuain (Canzone per la nave e per gli uomini che lavorano in mare), che ha sottotitolato Seònaid (Janet).

[In Sar-obair, il curatore riporta, a titolo di esempio dell’arte di Coinneach, cinque componimenti del bardo di Inverness non contenuti nella raccolta Orain Ghaidhealach, tra i quali Moladh na luinge, un’ode al proprio vascello, descritto con metafore di riti femminili di passaggio, che pare sinceramente autobiografica, nel ricordo di un passato tra ponte e coperta di una nave].

E in conclusione l’esempio che riepiloga adeguatamente la vita di nonno Kenneth nella sua fase di bardo gaelico itinerante, la satira Aoire do dh’ Alastar Mac-Antoisich, su tale Alexander MacIntosh, accompagnata da una nota che avrebbe dato origine all’aneddoto riportato in Sar-obair:

Mentre l’autore stava girando per raccogliere le sottoscrizioni, arrivato a Cantry Down, all’incirca all’ora di cena, era sicuro che non gli sarebbe stato permesso di andarsene affamato, ma ben presto si rese conto che sarebbe rimasto deluso. Quando si presentò alla porta del signor M’Intosh, egli non solo gli negò la quota, ma gli intimò di andarsene immediatamente da casa sua. Certamente un cortese rifiuto sarebbe costato al nobile gentiluomo.

Nell’insieme, Canzoni delle Highlands non fornisce dettagli biografici rilevanti, ma contribuisce a un ritratto dai toni confidenziali e personali. Dal quale emerge la figura di un uomo complesso: fragile e al contempo troppo sicuro di sé; aggrappato alle proprie radici, ma sradicato. Prima la precocità nel lasciare il piccolo mondo in cui era nato per conoscere il mondo, poi, una volta lontano dalla sua terra d’origine, residente forse per un certo periodo a Londra, diventò nostalgico e le sue canzoni lo immaginavano perfettamente calato nella comunità di Inverness e Strathnairn, fianco a fianco al contadino, al maniscalco e al pastore del paese. Il titolo della sua ultima canzone però, Oran Gearan air Cairdean (Canzone di rimostranza per i parenti), dice tutto sulla realtà.

La presenza preponderante di temi marziali, il sostegno di parecchi ufficiali, la dedicatoria a un reclutatore di Inverness e specialmente la biografia scritta da John Mackenzie, farebbero immaginare che Kenneth si fosse arruolato già nei primi anni Novanta del Settecento, magari grazie al sergente Fraser e proprio in quel 78° reggimento di quel Sir Mackenzie che aveva finanziato l’Orain Ghaidhealach pagando in anticipo per sedici copie.

Ma la consultazione del materiale specialistico disponibile:

- List of the officers of the several regiments and corps of fencible cavalry and infantry: of the officers of the militia [&c.];

- A list of the officers of the Army and of the Corps of Royal Marines.

1791, 1794–1804, 1811–1819; - Army List e Monthly Army List Corrected;

- The Dublin Gazette;

smentisce

questa ricostruzione. Nel 78° Reggimento di fanteria denominato

‘Highlanders’ o ‘The Ross-shire Buffs’ costituito nel 1793, hanno

servito numerosi Mackenzie, ma nessuno battezzato Kenneth. Più in

generale nei registri del 1794 si trova un tenente Kenneth MacKenzie nel

71° reggimento di fanteria, arruolatosi nel 1783. E un altro tenente

nel 14° fanteria Bedfordshire, reclutato nel 1782. E un paio di capitani

in pensione.

Dopo la data di nascita fallace, la biografia contenuta in Sar-obair incappa

anche in questa inesattezza. Pur generalmente attendibile nel

susseguirsi degli eventi della vita di nonno Kenneth, non è di certo

infallibile nella autenticità dei dettagli.

Per individuare il nostro Kenneth bisogna fare la conoscenza di un altro poeta-soldato dell’epoca. Nel 1798 a Cork era stampata da John Cronin una delle tante antologie in gaelico:

Nuadh

Orain Ghailach, air n dianadh le Donnchadadh Chaibeull, E Sheuraemachd

Earraghaidheal; &c., Nish na shoideair Anns darna Reafmaid

Bhailla-Bhoid s’Gallaudh.

[Un Nuovo

Canzoniere Gaelico, composto da Duncan Campbell, di Argyle-shire;

&c. Ora un soldato nel 2° Battaglione Rothsay e Caithness Fencibles]

pubblicata

anch’essa grazie alle sottoscrizioni di più di 500 tra amici e

conoscenti dell’autore. In questo elenco possiamo trovare 168

commilitoni di tale 2° battaglione Rothsay and Caithness, tra i quali un

tenente K. Mackenzie.

Ora, che la nipote Marion ricordasse il nome del reggimento Kaithness, mi induce a credere di essere sulla strada giusta, ma che questo Kenneth sia colui che cerchiamo, lo suggella un reperto d’archivio conservato nella National Library of Scotland, inventario MS. 14883:

Papers, chiefly Gaelic, of Duncan Campbell, Inverness (1826–1916).

Un’ampia

raccolta di carte appartenute a Duncan Campbell, nato nella fattoria di

Kerrumore, Glenlyon, dove la sua famiglia era fittavola da tre

generazioni. Fu l’editore del Northern Chronicle, co-editore del Highland Monthly e autore di numerose opere relative alla storia delle Highlands, in particolare il Book of Garth and Fortingall.

I documenti descritti sono in molte mani diverse. I

numeri 87–89 sono stati scritti da Kenneth MacKenzie, Castle Leather,

Inverness (successivamente di Fermoy, contea di Cork), autore di Òrain Ghaidhealach, agus Bearla air an eadar-theangacha.

(87) Dan a Baird is ur làmh, prefazione del versetto. The Ochd-Shliosach,

1. Clann na Morven,

2. Edidh Ghaidheileach,

3. Cogadh na Sith,

4. Cruineacha Cath,

5. Comhraig Cath,

6. Ioman na Ruaig,

7. Clann na Gaidheil a Guailidh,

8. Deoch a’n Dorais.

Firmato da Kenneth McKenzie, Fermoy, 16 agosto. 1818.

Nota a matita: Per Donald McKenzie; James MacKenzie / 26 Castle St. / Inverness.

(88) O Eirin thuar sinn buaidh na maise.

6 quartine. Poesia in lode del duca di Wellington. In una lettera di MacKenzie al fratello (Fermoy, 20 agosto 1818).

(89) Raon na sgriosa, slios na toaibhse.

Una quartina. Il campo di Waterloo. Anche in una lettera a suo fratello Donald (Fermoy, senza data), che descrive il numero 87.

A questo punto, un Kenneth Mackenzie di Fermoy che scrive a un fratello Donald a Inverness, non può essere che il nostro Kenneth.

Nonno

Kenneth quindi, dopo essere stato un marinaio e successivamente un

poeta, ora diventava un soldato arruolato in un reggimento di Fencibles,

da defencible, difensivo, unità temporanee, milizie

composte da reclute locali e comandate da ufficiali dell’esercito

regolare, generalmente confinate in compiti di pattuglia.

Una

ricerca <2nd> + <Rothsay> + <Caithness> +

<Fencibles>, spero mi permetta di reperire qualche informazione su

quello che dovrebbe esserne stato un capitano.

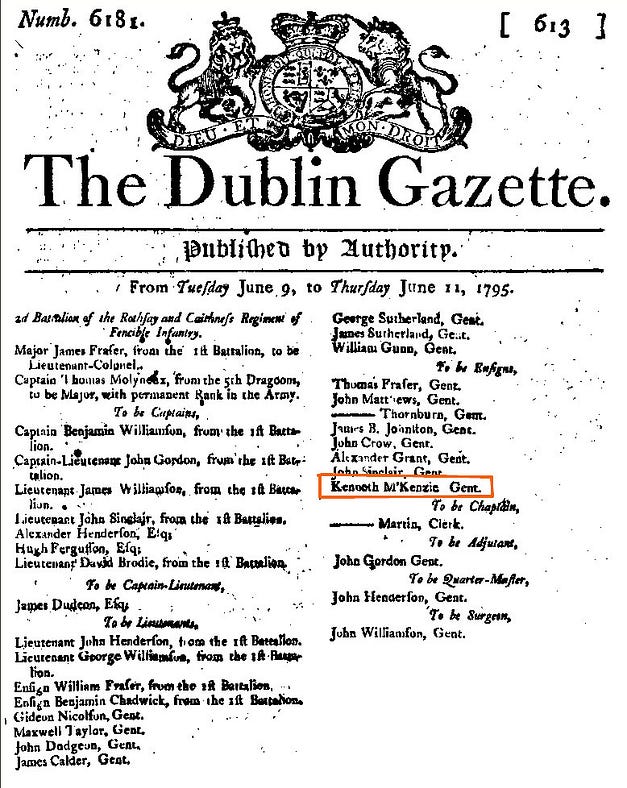

Sir John Sinclair, rampollo dei Sinclair dell’Ulster era uno statistico, un riformatore agrario e un parlamentare, ma quando ricevette una lettera di servizio direttamente dal Primo Ministro inglese William Pitt, nella quale gli chiedeva di sostenere direttamente la causa lealista, si calò nella parte di capo guerriero e formò sotto i suoi ordini un primo battaglione di milizie battezzato Rothsay and Caithness Fencibles. Nel dicembre 1794 gli arrivò l’ordine di istituire anche un secondo battaglione; il tenente generale Hamilton, responsabile dell’arruolamento, terminò di compilare la lista di 600 uomini previsti nel maggio del 1795 e così solo nell’edizione de The Dublin Gazette, numero 6181, dei primi di Giugno, è riportato che Kenneth era stato inquadrato come uno degli alfieri del battaglione, all’epoca il più basso rango di sottoufficiale in servizio nei reggimenti di fanteria dell’esercito britannico.

|

| Kenneth Mackenzie, alfiere del 2° battaglione Rothsay & Caithness Fencible nel 1795 |

Il

battaglione fu subito spedito in Irlanda, per pattugliare i centri

urbani contro i venti sediziosi che soffiavano dalle parti di Dublino.

Stazionò per poco più di un anno nell’Ulster, soprattutto ad Armagh,

fino a metà del 1796. Quindi trasferito nel sud dell’isola, nella contea

di Cork.

Kenneth Mackenzie sparisce dai registri ufficiali del 1797 e

1798, per riaffacciarsi come tenente il 1 marzo 1799. In quell’anno

però, cessata l’emergenza rivoluzionaria, tutti i battaglioni di milizia

difensiva furono sciolti per regio decreto.

Sir Sinclair e i gradi

superiori dell’esercito reale valutarono che fosse un peccato perdere

quelle unità di eccellenza che tanto si erano distinte durante il loro

servizio. Fu deciso così che si dovesse formare, al posto dei due

battaglioni, un nuovo reggimento di fanteria regolarmente annoverato tra

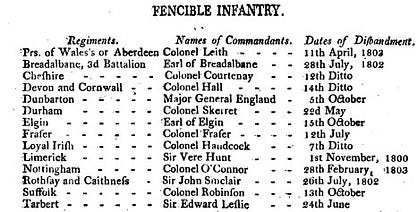

le forze di Sua Maestà, chiamato Caithness Highlander.

Mackenzie

scelse di rimanere, come molti altri camerati dei due battaglioni

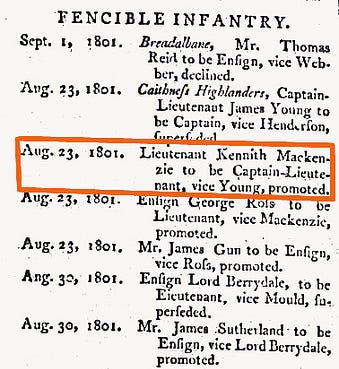

Rothsay and Caithness. Nel 1801 venne anche promosso, raggiungendo il

grado di tenente capitano.

|

| Kenneth Mackenzie, tenente dei Caithness Highlanders nel 1801 |

Per poco però, visto che nel 1802 il battaglione fu definitivamente smembrato.

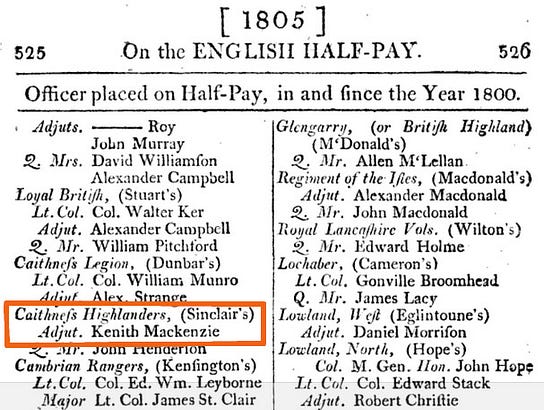

E sembra anche la fine della carriera militare di Kenneth. In A List of All the Officers of Army and Royal Marines on Full and Half-pay… del 1805, tra gli ufficiali messi a mezza paga, dall’anno 1800, compare per la prima volta in pensione:

E lo si ritrova in tutte le edizioni seguenti fino al 1819.

Anche se la data di arruolamento, 28 ottobre 1800, non collima affatto con le informazioni precedenti che lo vedono in divisa almeno dal 1795. Sarebbe da approfondire se il periodo di servizio come milizia fosse escluso dalla pensione militare. Potrebbe essere che a Mackenzie abbiano conteggiato solo la leva sostenuta a partire da quando i due battaglioni Rothsay and Caithness sono diventati il reggimento Caithness Highlanders, regolarmente inquadrato nell’esercito di Sua Maestà.

A parte l’età — Mackenzie si arruolò a trentatre/trentaquattro anni, al congedo ne aveva quaranta/quarantuno, il limite era quarantacinque — il motivo che quasi sicuramente lo spinse ad abbandonare la carriera militare e a fermarsi in Irlanda, lo scopro in un altro determinante documento d’archivio:

The National Archives of the UK; Kew, Surrey, England; War Office: Officers’ Birth Certificates, Wills and Personal Papers.

BRITISH OFFICERS AND THEIR FAMILIES; Class: WO 42; Piece: 030; Piece Description: Piece 030: M. 147–298 (1776–1881).

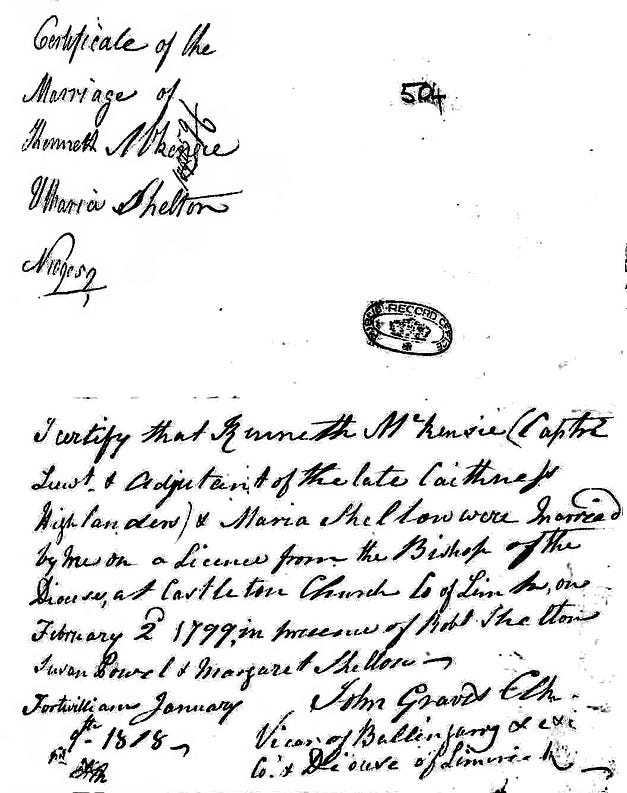

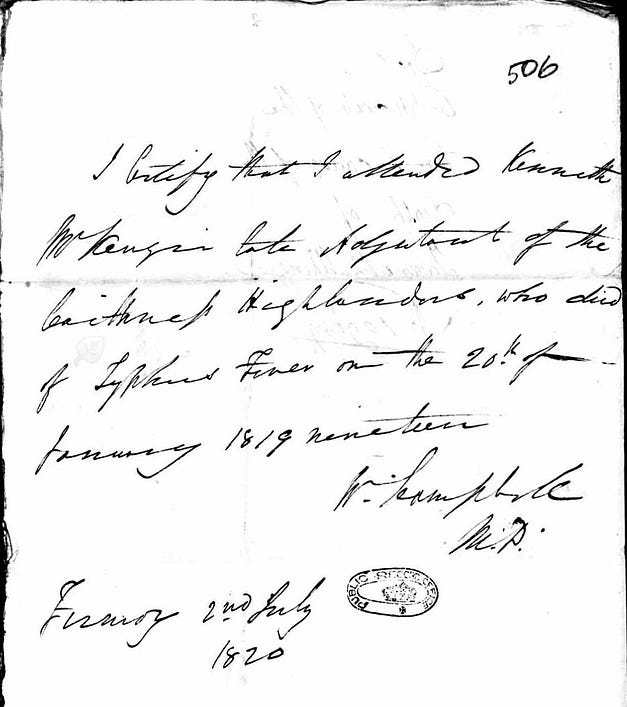

Richiesta di pensione come vedova di un ufficiale a mezza paga

Maria Mc Kenzie si è presentata oggi dinanzi a me e ha prestato giuramento di essersi legalmente sposata il 2° giorno di Febbraio del 1799 con Kenneth Mc Kenzie, ex Tenente Capitano e aiutante di campo a mezza paga del Caithness Highlander, reggimento di fanteria, che è deceduto a Fermoy il 20 Gennaio 1819 e che ella non percepisce già alcun tipo di pensione, indennità o provvigione governativa.

Giurato davanti a me a Fermoy

lì 3 Marzo 1819

Thomas Powell

Il buon Kenneth aveva una nuova famiglia. Dopo quattro decenni di vita avventurosa, possibile fosse arrivato il momento di stabilirsi. L’amicizia dei compagni d’armi magari non bastava, oppure il colpo di fulmine non gli lasciò scampo. Giustamente l’amministrazione militare, per erogare la pensione di reversibilità richiedeva la documentazione attestante i requisiti. Ecco allora che allegato alla domanda trovo il certificato di matrimonio.

Certifico che Kenneth McKenzie (tenente capitano ed aiutante degli ex Caithness Highlanders) & Maria Shelton sono stati sposati da me, su licenza del vescovo della diocesi, nella chiesa di Castleton della contea di Limerick, il 2 febbraio 1799, in presenza di Robert Shelton, Susan Powel & Margaret Shelton.

John Graves,

Vicario della chiesa di Ballingarry e della diocesi di Limerick

Fort-William,

9 gennaio 1818.

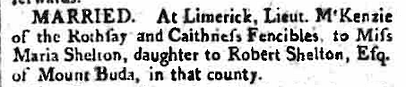

Che il Vicario di Ballingarry abbia certificato il vero, lo conferma l’annuncio apparso sul quotidiano Saunders’s News-Letter del 18 Febbraio 1799:

E ripreso identico sia in Aberdeen Press and Journal che in Walker’s Hibernian Magazine di Marzo.

Come

molti altri commilitoni dei corpi delle Highlands, sotto le armi

Kenneth aveva condotto una vita parca e rigorosa. Risparmiando su tutto.

Vestiva esclusivamente con le uniformi, stivali e qualunque altro

corredo forniti dall’esercito, mangiava solo il rancio quotidiano, del

quale a volte se ne privava pure, per rivendere la razione a qualche

irlandese e ottenere un’entrata extra. Non frequentava taverne e

locande, né pagava per avere una donna. Gli ufficiali erano a conoscenza

di questa pratica eccessivamente virtuosa che poteva pericolosamente

sfociare in una generale malnutrizione e deperimento delle truppe, e

tentavano invano di prevenirla. Il soldato Mackenzie a ogni modo

perseverò e accantonò di mese in mese quanto più possibile della sua

paga, così che al congedo aveva accumulato un piccolo capitale di oltre

100£, equivalente a qualcosa più che un paio d’anni di salario di un

onesto artigiano.

A tre anni dal matrimonio, durante i quali continuò

a servire nell’esercito, si sistemò con la moglie Maria a Killmeedy,

nella contea di Limerick. Dove nacquero i primi tre figli.

- Maria, il 26 Luglio 1804

- John Campbell, l’11 Agosto 1805

- Robert Shelton, il 9 Luglio 1806

In questo intervallo di tempo non ho alcuna idea di come occupasse il suo tempo, se il fuoco della poesia fosse ancora acceso, se mantenesse in qualche modo la famiglia o se magari proprio la mancanza di un impiego, la mezza paga dell’esercito era sicuramente inadeguata a mantenere tre figli e un quarto in arrivo, lo convinse ad accettare agli inizi del 1809, il posto di direttore dell’ufficio postale di Fermoy nella contigua contea di Cork. Qui ebbero i natali i successivi quattro figli della coppia.

- Rowland Hill, il 2 Febbraio 1809

- Isabella, il 14 Aprile 1811

- Eliza Jane, il 21 Novembre 1817

- Susannah, il 29 Luglio 1819

Anche se non è nemmeno citato il suo nome, un’avventura della quale è facile riconoscere nel protagonista il bardo Coinneach Mac Coinnich descritto da John Mackenzie, è riportata in William Joseph O’Neil Daunt, Personal Recollections of Daniel O’Connell, Volume 1, Londra: Chapman and Halls, 1848:

L’ultimo

brigante che minacciava la strada che attraversano le montagne di

Kilworth fu ucciso nel 1810 circa dal direttore di posta di Fermoy.

Negli ultimi tempi diverse persone erano state costrette a rendere

omaggio a questo esattore abusivo della strada reale, così il direttore

dell’ufficio postale, insieme a un altro cittadino di Fermoy, noleggiò

una carrozza e la guidò sulle montagne di Kilworth. Il ladro notò la

carrozza, la spiò mentre si avvicinava e al momento che ritenne più

opportuno si lanciò sulla sua preda e diede il consueto ordine «O la

borsa o la vita!» La risposta del direttore delle poste lo colse

alquanto di sorpresa, poiché quell’ufficiale combattivo gli sparò a

morte incontinentemente.

Tutta questa prestanza però non gli bastò, ben prima della nascita dell’ultima figlia Susannah, il 20 febbraio 1819, dopo qualche settimana di malattia, Kenneth morì.